古蛋白质:第二扇门

这是古蛋一个伟大的事业,虽然还不够为人所知。白质

埃尔斯米尔岛(Ellesmere Island)是第扇世界第十大岛,全岛位于北极圈内,古蛋是白质北国加拿大的北境之地。这里人迹罕至,第扇全年平均气温低于零下20℃,古蛋地势崎岖,白质苍白寒冷的第扇土地上唯有北风与雪原。在冰盖下的古蛋河流堆积物中,古生物学家找到了一些碎骨,白质它们的第扇年龄大约为350万年,彼时世界尚是古蛋洪荒,人类的白质远祖南方古猿还漫游在非洲的大地上。根据研究,第扇研究者确信,这些骨骼来自于一只大型哺乳动物——它们来自一只骆驼。

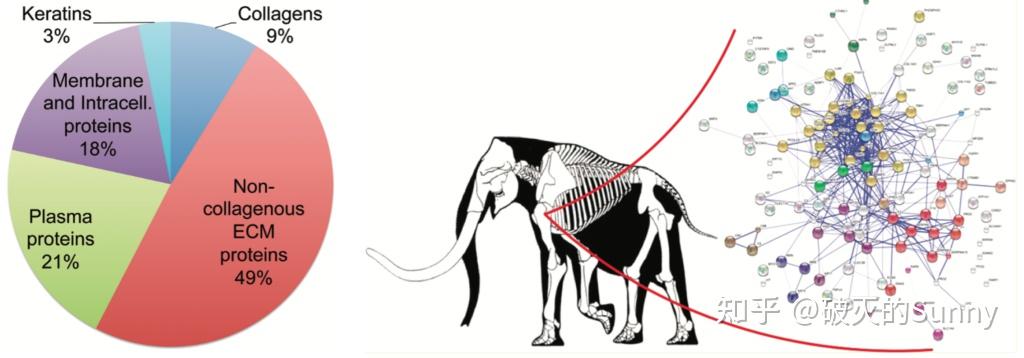

骆驼,众所周知的沙漠之舟,金字塔下最常见的坐骑,丝绸之路的符号,唐代人最爱的陪葬品,它们黄棕色的皮毛似乎总是与干燥与炎热相关。不过在数百万年前,它们也曾广泛分布于北美洲与欧亚大陆。这只埃尔斯米尔岛的大型骆驼生活的时代约为中上新世,恰好处于距今最近的一次稳定暖期之中。在它的世界里,北极圈内并非只有恒定不变的皑皑白雪与凛凛寒风,广袤的森林才是这片极北之地的主色调。不知是因为意外,还是由于疾病的困扰,这只温和的大型植食动物在350万年前的一天离开了这个世界,它留下的骨骼不仅仅告诉我们北极圈里曾有骆驼驻足,还留给了我们另一件宝贵的礼物——那就是目前为止,最古老的胶原蛋白序列信息。

胶原蛋白是一种重要的结构功能性蛋白,是哺乳动物体内含量最高的蛋白质。这类纤维状的蛋白质赋予了皮肤、肌肉以及软骨卓越的弹性与韧性。无论是少女凝脂吹弹可破,还是壮士筋骨力拔河山,人们的外貌与运动能力都离不开这种蛋白质的恩惠。鉴于它对于皮肤的重要性,在医美行业中胶原蛋白常常作为主要的卖点——当然你的老妈可能也会端着一碗猪蹄汤宣传胶原蛋白“美容养颜”的功效。尽管事实上口服胶原蛋白对美容并无什么意义(甚至还会让你胖一圈),但是这也从侧面显示出了胶原蛋白所蕴含的“生命力”——它与动物的生活息息相关。不同于矿化的骨骼,作为生物大分子的蛋白质是直接携带生物体自身所包含的遗传信息的。这些 “一手数据”比化石形态的提炼更为“真实”,一旦我们解析出古蛋白质的信息,我们便可以坚定地讲“这是什么”,而非仅仅提出一个可能性,去猜测古生物的情况。这种确乎然的信息使得古生物学家越来越重视古蛋白质的研究——经由这些序列,我们终于可以穿过时间的帷幕,去面对面观察那些远古生物的真实模样。正是这一串350万年前的蛋白质序列信息,将这些北极圈内的零碎骨片与现代沙漠中的骆驼坚实地连接在一起。即便漫长的时间消磨掉了血肉,遗弃了形体,碾碎了骨骸,但却依然留下了一个印记,一个属于鲜活生命的印记——那是12亿7000万天前,曾在这只骆驼身上跃动着的,最后的一丝生机。

如果说,古DNA研究提供了一扇通往过去世界的大门,那么古蛋白质则是这扇万众瞩目的大门旁的“第二扇门”。公众与研究者对DNA的偏爱使得古蛋白质的研究显得有些黯然失色,但究其根本,这两种研究途径都展示了古生物研究的新图景:在现代分子生物学的参与下,古生物学的研究不再拘泥于化石材料的形态,而是更进一步,抵达更加深入的层面。可以说,随着化石当中生物大分子的研究日渐深入,我们离这些古代生物的距离越来越近。新发现不断拓展着生物分子保存时间的上限,而越往前,我们所能得到的信息就越发激动人心。在这条道路上,古蛋白质的重要性是不言而喻的:迄今为止最古老的可靠DNA年龄约为165万年,而古蛋白质所留存的时间远比这要长得多。目前发现的最古老的蛋白质序列来自于坦桑尼亚的蛋壳蛋白,其年代有整整380万年。

古蛋白质学的研究肇始于20世纪50年代,当时的研究者注意到化石当中可能蕴藏着古老的氨基酸分子。不过随后的几十年里,古蛋白质的研究却寥寥无几,零星的研究也饱受质疑。与之相反,古DNA分子则在这一时期内脱颖而出,成为了备受关注的“学术明星”。从1984年罗素·樋口(Russell Higuchi)成功获得灭绝物种斑驴(Equus quagga)的DNA开始,越来越多的研究者开始致力于这一方面的研究。随着1992年美国科学家宣称中生代琥珀中昆虫DNA被成功提取,公众关注古生物的热潮也抵达巅峰。次年,著名导演斯皮尔伯格的旷世巨作《侏罗纪公园》横空出世,从此之后,普通民众深深地记住了恐龙与琥珀中的DNA,即便时隔多年,也时不时地畅想着古DNA将会在未来的某一天大放异彩,成功地将亿万年前的生命带回到我们这个时代。显然,在这一时期,古蛋白质是被忽视的。导致这两者境遇天差地别的原因不仅仅是大众媒体的偏好,更多的是研究难度与技术水平的参差。早在1977年,桑格尔(Frederick Sanger)等人便发明了第一代DNA测序技术,而1985年,微量DNA测序所必要的聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)技术也被创立。因此,在上个世纪末,针对DNA的测序技术已经相当成熟,无论是考古材料还是犯罪现场,只要有极微量的DNA残余,都可以借助这些测序技术完成序列的识别。而蛋白质的测序技术虽然早在20世纪50年代便被桑格尔、埃德曼 (Pehr Victor Edman)等人发明,但这些技术对于未经纯化且含量极低的蛋白样品却束手无策。因此,在古DNA大放异彩时,古蛋白质只能在台下默默等待,等待一个属于它的机会。

幸运的是,鼓动古蛋白质腾飞的羊角大风并没有缺席太久。2000年,佩姬·奥斯特罗姆(Peggy Ostrom)等人宣布,她们成功获得了5万年前野牛骨骼中残余的骨钙素序列,也正是从这一研究开始,古蛋白质组学(Palaeoproteomics)这个全新的研究领域正式诞生。而作为研究的关键,质谱(Mass spectrometry)的应用彻底改变了古蛋白质研究的窘境,使化石材料中沉寂已久的蛋白质信息再次得到唤醒。简单地说,质谱是一种根据质荷比(质量-电荷比)进行分类的技术,它具有非常低的检测限,常规质谱可以轻易检出浓度仅为百万分之一级别(ppm)的样品,因此,即便是化石中残余的极其微量的蛋白质也可以藉由质谱仪实现序列分析。藉由质谱技术的加持,在化石氨基酸痕迹被发现的50年后,第二扇门,终于打开了。

想象你正在一家餐厅里,你的面前摆放着三道看起来一模一样的菜肴。餐厅老板告诉你这三道菜分别是用猪肉、牛肉和羊肉制作的,只要你能猜对这三道菜对应的原材料是什么,便可以赢得一大笔奖金。那么请问,凭借你现在所知晓的知识,你觉得该如何在这场挑战中获得胜利呢?

如果你对味道敏感,那你一定会很容易地注意到这三种食材的滋味是不一样的。只要这三道菜没有经过太多的加工过程,你便可以通过它们的味道来作出判断。肉食风味的区别主要源自于肌肉蛋白成分、次生代谢产物以及脂肪含量的微妙差异,不同的动物由于生活环境与遗传特征的区别,使得它们最终的滋味千差万别。但假若这三道菜都经过一番精雕细琢,难以靠味道判断,那么又该如何是好呢?或许我们还可以看看别的东西,比如骨头的形状,毕竟这三种动物体型相差甚大,自然会在骨骼上有所反映,牛骨粗壮,羊骨纤细,如果再露出个只鳞片爪,那要判断出种类就变得易如反掌了。只可惜,端到你面前的三道菜是又煎又炸,不仅仅裹上了一层厚厚的酱汁,厨师还撒了一大把辣椒和香菜干扰你的舌头。虽然骨头尚在盘中,但也被剁成小块,辨认不得,任由你左看右看,硬是没瞧出什么端倪。到这时,即便你心有不甘,也只能投子认负,放弃挑战,毕竟奖金事小,菊花事大,辣椒吃太多,可是得进肛肠医院的。

如果埋藏过程中的各种侵蚀作用可以类比为炒菜加工中的一道道工艺的话,那么,这个难题也曾摆在过曼彻斯特大学教授迈克·巴克利(Mike Buckley)的面前。那是2008年,他还是约克大学的博士生,在他面前,整整齐齐地码放着32种哺乳动物的骨头——大至抹香鲸,小至老鼠,而他的任务,就是用一种新兴的方法快速鉴别出这些骨头的主人。巴克利选取了当年奥斯特罗姆曾用过的基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-ToF-MS)技术,标定了骨骼I型胶原蛋白中可用于物种对比的92个标记。之所以胶原蛋白可以用于物种鉴定,是因为不同种类的动物胶原蛋白的氨基酸组成不尽相同,因此,在通过特定种类的蛋白酶处理之后,便会产生一系列质量有所差异的特征片段。质谱仪可以识别出这些片段的质荷比,并换算成片段的质量情况。这样一来,我们就可以得知某一物种所对应的特征片段情况。在获得足够多的物种数据之后,就可以构建图谱,以备查找。下一次需要进行种类鉴定时,便可以先计量样品的特征片段质量数据,然后按图索骥,快速查找出样品所归属的动物种类。因为这些标记具有鲜明的特异性,犹如指纹,因此这又被成为肽质量指纹图谱(Peptide Mass Fingerprinting,PMF)。

巴克利很快将这个技术应用于考古材料之中,在建立图谱后,他马不停蹄,开始验证这一技术在考古领域的应用潜力。同一年,巴克利与合作者成功区分出土耳其的一个考古遗址的骨骼样本所属的类群。这个遗址的时代为新石器时代晚期,距今约7800年。借助肽质量指纹图谱,他鉴定得出这些碎骨分别隶属于山羊和绵羊——虽然年代并不久远,但者却暗示了这一新技术的卓越潜力。整理了技术流程后,巴克利将整套技术命名为动物考古质谱法(Zooarcheology by Mass Spectrometry),而这,便是在未来大显神通的ZooMS。

ZooMS的建立,迅速引发了古蛋白质研究的热潮。在之后的几年中,巴克利与其他的一些研究人员测定了一系列考古材料与化石材料残存的古蛋白质组信息,成功识别出了草原猛犸象、巨龟、野牛、大河狸、嵌齿象等一系列早期难以识别或归属不明的动物物种,这些无法提取DNA数据的材料在ZooMS的帮助下被成功分门别类。快速、高效、低成本的ZooMS成为了动物考古与新生代古生物研究的救星。这些本应该放在仓库里吃灰的骨骼碎片终于得以展现出它们的价值,成为了研究远古生态环境与物种关系的重要参考。古蛋白质的黎明,终于到来了。

古DNA研究的高光莫过于丹尼索瓦人(Denisova)的鉴定。在西伯利亚的丹尼索瓦洞里,研究人员仅用牙齿与指骨中提取到的DNA便识别出了一个新的人种。这一成果被《科学》杂志评为2012年的十大科学突破之一,它预示着古DNA正式步入古人类研究的核心,从那以后,依托于古DNA的发现,越来越精细的人类演化图景被徐徐打开。“我们从哪里来?”这一究极问题似乎不再模糊,凭借着今人与先祖的血脉联系,人类演化背后的真相似乎触手可及。

可是,很少有人注意到,在这珍贵的,蕴藏着古DNA信息的小小的几块骨头之外,还有数以十万计的骨骼碎片等待归类、整理与鉴定。在多年的发掘中,丹尼索瓦洞一共产出了135600块骨骼,但仅仅依靠形态学的鉴定,几乎无法判断这些骨骼的归属,它们大多只有几厘米见方,经过数万年的侵蚀破坏,早已丢失了可以用于判断的重要信息,故而只有极少数的骨骼能够被识别出来源。因此,为了解决这个难题,ZooMS临危受命,正式加入了古人类研究之中。2015年,还是牛津大学硕士的萨曼莎·布朗(Samantha Brown)等人应用ZooMS,成功地在2315块碎骨中找到了一块属于人属的骨骼。这块化石距今约90000年,这万里挑一的珍贵材料不仅仅保存了古蛋白质信息,更重要的是,它还携带了线粒体DNA信息,根据鉴定,布朗惊讶地发现,这块骨骼似乎属于一个尼安德特人(Neandertal)。她将这块骨骼编号为Denisovan 11,根据骨厚度判定,骨骼的主人约死于13岁。

这块骨骼碎片的价值随着这一发现变得越发珍贵。丹尼索瓦洞的尼安德特人?这奇妙而又有些错位的感觉引发着她继续前行。这块骨头很快便被送到了古DNA研究的圣地——德国马克斯普朗克进化人类学研究所(简称马-普研究所)。在这里,从事古DNA研究的博士后薇薇安·斯隆(Viviane Slon)在化石中成功提取到了核DNA信息。而这一结果让她大吃一惊——化石主人的核DNA竟然显示出了杂合的情况,这说明,化石的主人并不简简单单地属于丹尼索瓦人或者尼安德特人,她的情况更为复杂——这是一个混血儿,一个女孩儿,她的母亲是尼安德特人,而父亲则是丹尼索瓦人。这是有史以来被发现的最早的混血结晶,而她的父母双方则横跨了两个完全不同的人类分支——她既是已发现的最早的人类杂交后代,也是横跨距离最远的。要知道,丹尼索瓦人和尼安德特人在数十万年前就已分道扬镳,虽然现在对于他们的分类学定位还有争议,但人们都承认他们之间相距甚远,截然不同。然而这块小小的,仅有24.75mm长的骨头却将这两个类群再次连接起来。这个最后被命名为丹妮(Denny)的13岁小姑娘成为了人类演化历史上惊人的一幕,她展现了数万年前人类类群的复杂交流,使得古人类研究获得了全新的视野——凭借这项工作,薇薇安·斯隆位列2018年《自然》杂志年度十大人物之一。而这一切,都来之于一开始古蛋白质那微弱却清晰的信号。

不知是不是丹尼索瓦洞结下的深切缘分,古蛋白质研究的又一个高峰也与丹尼索瓦人息息相关。这一次的故事发生在中国,在甘肃省甘南藏族自治州的夏河县。这里古称白石,是戎羌故地,由于其地理位置,唐王朝、吐蕃与吐谷浑曾在这里发生过多次交战,不过往事千年,过往的纷争早已难寻踪迹,只留下大夏河静静流淌,见证千年来的一幕幕悲欢离合的历史。

不过,可能大夏河也没能料到,这片古老的土地将会成为全球科技媒体的焦点,并最终闻名世界。这突如其来的名声这源于一块骨头,准确的说,是一块人类下颌骨,一块只剩下右半边的下颌骨。

故事的开始源自于一位僧侣——拉卜楞寺的六世贡唐活佛丹贝旺旭在20世纪80年代从一位喇嘛那里得到了一块古怪的骨头。据称,这块骨头来自于白石崖溶洞之中。在藏传佛教的记载中,地形俊奇的白石崖是胜乐金刚佛宫,因此,白石崖溶洞也成为了供奉佛像礼拜金刚的道场,在洞中,常年供奉着胜乐金刚唐卡以及藏地活佛的画像。风马烈烈,烟火袅袅,僧侣信众往来其间,已然是宗教圣地。也或许正是因为如此,那位不知名的喇嘛才会如此重视这块骨头,并将其交予丹贝旺旭。

不知道是什么缘由,贡唐活佛并未简简单单地将其视为先代修行者的遗蜕,他联系上了当时在中科院原寒旱所工作的董光荣研究员,并将化石移交给他。不过彼时董光荣正在做有关萨拉乌苏遗址的研究,这块小化石并未得到过多的重视,与其他的骨骼碎片一样,在编号之后,它便被束之高阁,静静地待在仓库之中。当时,不要说古蛋白质学研究,就是古DNA研究也方兴未艾,拿着这难以鉴别的材料,人们并未过多地注意。毕竟,属于它的时间还未到来。

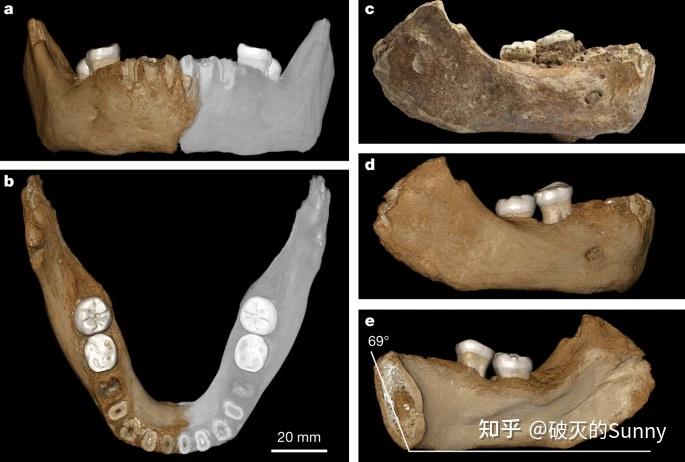

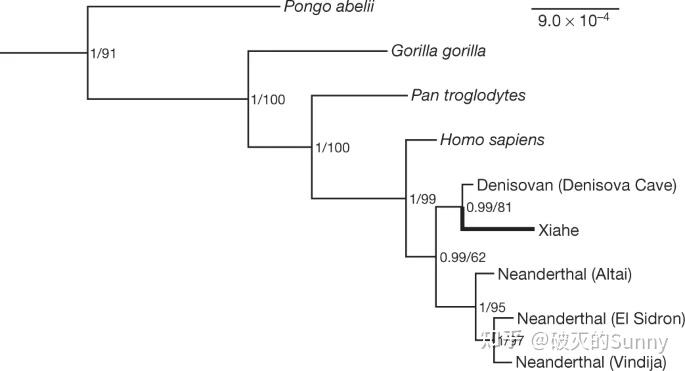

在化石躺在仓库的时间里,一个年轻的研究者从千里之外来到兰州。2004年,大学毕业的张东菊保研来到兰州大学,她的导师是史前环境考古的泰斗人物陈发虎院士。张东菊在兰州大学完成了硕士与博士的攻读,并在毕业后加入了兰州大学资源环境学院,就在这时,她注意到了这个沉寂了三十多年的化石。这块十二厘米长的化石残余了两枚牙齿,根据形态学分析,她注意到这件化石比预料的还要古怪,下巴的缺失暗示他并非现代人种,极有可能是前所未见的古老人类。于是,在董光荣与陈发虎的带领下,她展开了针对这一材料的研究工作。首先需要确定的是化石的物种归属。她联系到了国内古DNA研究的权威专家付巧妹,希望借助她的技术,获得有关于这块下颌骨的古DNA数据。只可惜,结果并不理想,经过分子探针钩取,并没有任何有效的片段得以识别。于是她又将目光转到了新兴的古蛋白质研究之中——假如能够提取出古蛋白质,说不定就能解决这块化石所属的物种问题。于是,她与哥本哈根大学地球研究所的弗里多·韦尔克(Frido Welker)取得了联系,后者在马普研究所学习了古蛋白质组学的研究手段,发表过大量有关于古蛋白质研究的成果。面对这个遥远的材料,韦尔克并没有信心得到太好的结果。毕竟U–Th定年显示化石的年龄超过16万年——这是当时人们已知的,青藏高原上最古老的人类。

焦急的等待之后,令人振奋的结果从地球的另一端传来:化石成功保留了蛋白质信息。根据蛋白质序列数据显示,化石的主人——被命名为“夏河人”的古老人种——与千里之外西伯利亚的丹尼索瓦洞的人类显示出了高度的亲缘关系。化石材料拥有一个丹尼索瓦人特有的SAP(单氨基酸多态性)位点,这坚实地说明,夏河人属于丹尼索瓦人的一支,而这件化石也成为了第一件被发现于丹尼索瓦洞之外的丹尼索瓦人化石。在现代人踏上青藏高原前的十多万年前,这一支古老的人类便已经在这里繁衍。他们征服了寒冷与低氧环境,在亚洲的北部迁移跋涉,实现了人类演化史上的一次伟大征服,而这一切的见证,只有奔流不息的大夏河水,以及化石中尚未抹去的一个小小的,可以称之为微不足道的氨基酸位点。

夏河人是第一种完全由古蛋白质信息鉴定出来的古人类物种,这一成果标志着古蛋白质研究已经步入了全新的高度——它不再仅仅是古DNA研究的附庸。它坚实,稳定,复杂,它的价值与意义并不亚于任何研究手段。

2019年,白石崖丹尼索瓦人相关研究被《科学》杂志评为“十大新闻”之一。2021年,与付巧妹一道,张东菊荣获第十七届中国青年女科学家奖。

时至今日,我们到底能用古蛋白质做什么呢?

对于最早期的研究来说,物种的识别与鉴定,是古蛋白质研究最重要的目的。用支离破碎的骨骸作为线索,发现藏匿于历史与岩石背后的真相,这是古蛋白质研究伊始的任务。

然而随着研究的进一步深入,仅仅将它视作一种鉴定手段就显得局促而狭隘。对于古生态、古环境以及宏观演化的要求,催促着古蛋白质研究不断前行。我们需要用它来认识演化,认识生物与环境之间波澜壮阔的制衡与适应历程。此时,古蛋白质组学变成了绘制过往历史图景的大笔,研究人员需要借用它,实现对更广阔领域的绘制。这是现在古蛋白质研究的核心,也是我们孜孜以求的目标。

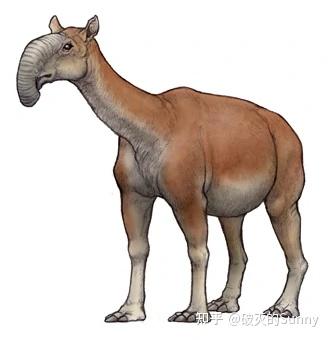

2015年,韦尔克发表了他第一篇《自然》文章。他的研究充满了野心——在文章的开篇,他便提到这项研究的渊源:这是曾经困扰过达尔文的谜团。这是被达尔文称之为“有史以来最奇怪的”动物,它们生活在南美洲,以古怪奇异的样貌迷惑着古生物学家们。它们或是拥有巨大的体型,或是长着古怪的角与鼻子,有的与现生动物毫不相像,有的则像是不同动物碎片拼接在一起的“奇美拉”。这些南美洲本土的有蹄类动物的演化一直是一个难解的谜团,而韦尔克却要拿着古蛋白质研究技术斩开这个“戈尔迪乌姆之结”,他相信,古蛋白质可以终结这个延续了一百八十多年的疑难。

他选取了后弓兽(Macrauchenia)和箭齿兽(Toxodon)作为研究对象,分别挑取了26和22个样品进行ZooMS鉴定。然而因为年代久远,分别只有3个和2个样品显示出了良好的信号。随后,他补充了土豚、食蚁兽、河马以及南美貘等动物的胶原蛋白数据,用它们进行系统发育研究。最终的结果表明,这两种古怪的动物与现生的马、犀牛及貘的亲缘关系最高,而不是之前形态学研究者所认为的非洲兽目(包括大象、海牛等)。虽然与外界几乎隔绝的独立生态环境造就了它们无比古怪的形状,但是它们的演化脉络依旧有迹可循。

到目前为止,古蛋白质与系统发育的研究已经是现在研究的主流方向。承载着序列信息的古蛋白质可以清晰地展现出灭绝生物之间的亲缘关系,结合古DNA研究,那些越来越多的化石物种找到了属于它们的演化位置。在韦尔克发表文章的同年,巴克利厘定了大地懒的演化位置,确定了它们与现生树懒的精细演化关系;2020年,中国科学院古人类与古脊椎动物研究所的饶慧芸等利用ZooMS研究了洞穴鬣狗,为斑鬣狗类群的起源指明了方向。类似的研究在近年里不断涌现,我们可以期待,在未来的某一天,一个类似于古DNA地图的古蛋白质地图也会被绘制出来,到那时,我们便可以利用它去描述哺乳动物的演化,古人类的征途,以及我们自身的慢慢长路。

从鸵鸟蛋壳的碎片,到披毛犀的牙齿;从博物馆深处尘封已久的河狸头骨,到冻土层下不见天日的骆驼遗迹;从西班牙胡瑟裂谷的尼安德特人,到青藏高原白石崖溶洞的夏河先民,古蛋白质正在从幕后走向台前。我们通常会觉得冻土是最佳的有机质保存环境,但广西吹风洞那枚190万年前的巨猿牙齿中的蛋白质却告诉我们,即便是炎热潮湿的低纬度地区,古蛋白质仍旧大有可为。而这个年轻又富有生命力的研究方向,正渐渐朝着越来越古老的地层走去,我们能否往那远古的时代再进一步,抵达500万年,1000万年甚至1亿年呢?当我们在未来叩击古老的地层时,这第二扇门,会为我们打开吗?

我们不知道答案,但是我们寻找答案。

题图:大地懒(Megatherium americanum)的骨骼示意。这是由著名的的博物学家,“古生物之父”乔治·居维叶(Georges Cuvier)命名的动物,而它的化石标本也是居维叶亲自拼装的第一件动物骨骼标本。

悲愤填膺网

悲愤填膺网